暖かくなってきました。

漫画を描いてると、日常の出来事などを様々に脚色してストーリーに組み込むことになります。空想の世界ばかり描いてると、何とも味気のない、世界観に入り込めない、共感できない…と言った、思いがつのります。やっぱりおいしい食べ物、苦しい仕事や勉強、嫌な人間やイジメ…いろいろありますが、そういった諸々があって、読者が興味を持つんですね。

それで、自分でその漫画のその場面にふさわしい出来事を探してくるんです。そうこうしてるうちに、一番確実なのは自分が経験したことだということに気付きます。

つうことで、僕自身の子供の記憶をそのまま描いちゃおうと思った次第。経験そのものは針小棒大にして他の漫画に入れるようにします。だからこの『昭和備忘録』には、これといった起承転結、テーマは特に無く、こういうものが昭和だった…という漠然としたものが表現されればOK。

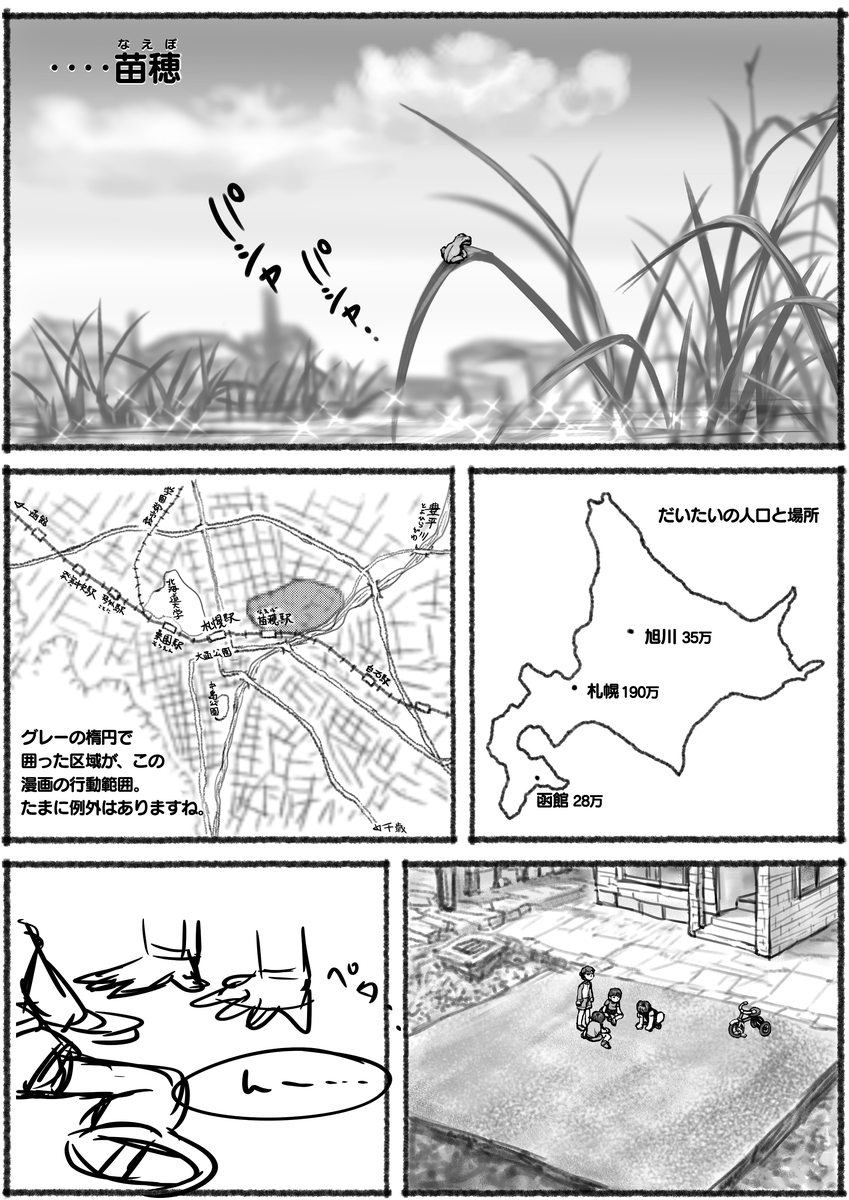

さて、まだ2ページですが、若干説明を。僕の記憶では家の裏側は1ページ目のように水がくるぶし、フクラハギ位まであったんです。裏にも家は建っていました。水面より20~30㌢が土手になっていて、かろうじて浸水を免れている状態でした。水はきれいに済んでましね。3コマ目をみても解るとおり、グレーの範囲の右側は豊平川です。

現在は橋が何本も架かってますが、当時は地図の右上の雁来大橋の前身、昭和30年代に架けられた雁来橋のみですから、まさにどん詰まりって感じ。

話は変わりますが、このあいだ春分の日がありました。たまたま職場でその話をしていたら、「彼岸」って何?って訊かれました。……いやぁ、今の若い人って…そうなんだ。僕は、それこそ子供のころには知ってました。誰彼ともかく、いつの間にか自分の知識になってました。

みなさんは、彼岸があの世だとしたら、こっち側の現世を何というか?此岸ですよ。「しがん」と読みます。もちろん彼岸と此岸を分けているのは三途の川。三途の川の岸では水子の霊や親より先に死んだ子供の霊が、小石を積み上げています。それを鬼がやってきてぶっ壊す。仕方なくまた最初から積み上げる…、するとまた鬼が…。おっと話が長くなりますのでここらへんで。